Innovació vs imitació.

|

| Imatge BBC |

La mandioca es un tubérculo delicioso, pero con mucho peligro. Desde que los portugueses la descubrieran en lo que hoy es Brasil (donde era utilizada por numerosos pueblos precolombinos), esta raíz se ha convertido en alimento básico para millones de personas. Bien cocinada —como en el rico bizcocho de aipim que hace mi abuela—es nutritiva. Pero como quizá sepan los que han lidiado con ella, requiere de una preparación un tanto especial, porque contiene altas cantidades de cianuro. Dependiendo de la variedad —la amarga es mucho más tóxica— su consumo puede tener consecuencias fatales a las pocas horas. En el caso de las variedades dulces, que tienen una concentración menor de cianuro, el peligro principal es el envenenamiento crónico. Los primeros síntomas a menudo tardan meses o años en aparecer, e incluyen problemas de la tiroides, parálisis y ataxia.

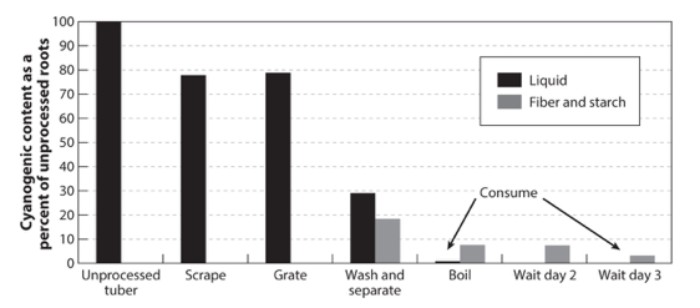

¿Por qué les cuento todo esto? Porque los pueblos precolombinos que se encontraron los portugueses llevan toda la vida consumiendo la variedad amarga de mandioca sin mayores percances, como nos cuenta el antropólogo Joseph Henrich en The Secret of our Success. Entre los tukano del Amazonas, por ejemplo, no hay evidencia de envenenamiento por cianuro. El lector escéptico dirá que es porque en casos de intoxicación aguda la cadena causal entre el consumo de mandioca y el envenenamiento es evidente. Quizá tras los primeros casos los tukano se dieron cuenta y cambiaron la forma de preparar el tubérculo para reducir sus efectos nocivos. Y sí, eso es exactamente lo que hacen, pero el ritual es increíblemente complejo. Primero raspan la raíz. Después la rallan. Luego la lavan y separan el líquido de la ralladura sólida. Este líquido se hierve para utilizarse como bebida, pero la parte sólida se separa y solo se consume dos días más tarde. Aquí se puede observar un gráfico del proceso completo, que requiere muchas horas de trabajo y consume un cuarto de las jornadas de las mujeres tukano. Tras el largo ritual apenas queda cianuro en la mandioca y su consumo es totalmente seguro. No hay peligro de intoxicación aguda.

|

Pero lo curioso es que con estos niveles de cianuro tampoco hay riesgo de envenenamiento crónico. ¿Por qué es esto raro? Porque es prácticamente imposible discernir la relación causal entre el consumo de mandioca y los efectoscrónicos del cianuro, al contrario que en el caso de intoxicación aguda. En otras palabras, la relación causal es completamente opaca. Prueba de ello es que en muchas zonas donde la introducción de la mandioca es relativamente reciente, como África occidental, abundan las intoxicaciones crónicas. En la región nigeriana de Akoko, por ejemplo, es común ver problemas de bocio. En la República Democrática del Congo y otros países de la zona la intoxicación es tan común que se le ha dado un nombre a los síntomas neurológicos y la parálisis: el konzo.

Estas diferencias entre consumidores sudamericanos y africanos, nos cuenta Henrich, se deben a que en Sudamérica los procesos de preparación son el resultado de cientos (o miles) de años de evolución cultural. Quizá a los primeros tukano se les ocurrió pelar y trocear la mandioca porque facilitaba su consumo, lo cual redujo los casos de envenenamiento agudo. Quizá tras unas cuantas generaciones otra familia comenzó a secar los trozos para que durara más. Y quizá otra olvidó la mandioca un par de días en el suelo y descubrió que no sabía mal. Quinientos años después, los descendientes de estos pioneros serán más numerosos porque se habrán librado por accidente de la intoxicación por cianuro. Llegado un punto toda la tribu utilizará la receta mágica, que se transmitirá de generación en generación. Todo esto ocurre sin necesidad de entrar en los mecanismos causales del proceso, que siguen siendo invisibles para los tukano. Cuando se les pregunta por qué preparan así la mandioca, la respuesta es que «siempre se ha hecho así», o que «no hay otra forma». Es prácticamente cuestión de fe.

Estas anécdotas ilustran dos tendencias que tenemos los seres humanos: el copiar y el innovar. También ponen de manifiesto su tensión. La supervivencia de esta práctica evolutiva depende al cien por cien de que la reproduzcamos fielmente, y cualquier cambio puede dar al traste con el invento. Por ejemplo, si decidimos ser innovadores y acortamos el proceso saltándonos uno de los pasos que a primera vista parecen inútiles (¿por qué esperar dos días para consumir la ralladura?), nuestra familia acabará sufriendo envenenamiento crónico. En cambio, si repetimos las tradiciones recibidas, nos irá más o menos bien. Es un caso curioso en el que la iniciativa, la intuición y el razonamiento causal nos llevará al lado oscuro, mientras que la fe ciega nos salvará, por muy raro que suene.

Esta clase de situaciones ambiguas en las que la causalidad es incierta ocurren más a menudo de lo que nos pensamos. Existe una historia similar de evolución cultural con el maíz, por ejemplo. Los pueblos mesoamericanos desarrollaron la nixtamalización, un proceso que facilita la absorción de la vitamina B3 del maíz y previene la pelagra. Los campesinos del sur de Europa, en cambio, no corrieron la misma suerte. Por todo esto, no es sorprendente que los humanos seamos grandes emuladores de comportamientos, mucho más que otros primates. Hace unos años Horner y Whiten pusieron a prueba a una serie de chimpancés y niños de tres años. Primero les hicieron observar cómo un adulto —humano— llevaba a cabo una serie de pasos para abrir una caja y sacar un objeto. Luego les dejaron que lo intentaran ellos. El truco estaba en que había una serie de pasos superfluos; no eran necesarios para abrir la caja. Mientras que los bebés copiaron todos y cada uno de los pasos —incluso cuando la relación causal estaba clara porque la caja era literalmente transparente—, los chimpancés eliminaron lo innecesario, llegando a una versión más eficiente del mecanismo. A los humanos en cambio nos gusta más imitar. Esta tendencia a copiar inmisericordemente explica parte de nuestra capacidad para acumular la cantidad gigantesca de normas, técnicas, ritos y habilidades que forman nuestra cultura. En un mundo incierto donde las relaciones causales no están claras y los costes —sea en términos de cianuro o de abrir cajas— pueden ser altos, la fortuna favorece a quienes copian todos los pasos.

Pero entonces ¿dónde entra la innovación en todo esto? ¿gana siempre la batalla la imitación? La historia es algo más complicada. Evidentemente sin innovación no hay acumulación cultural, pero esta innovación no tiene por qué ser intencional. Con variación accidental también se puede avanzar. Es probable que las innovaciones que llevaron a los tukano a desarrollar su sofisticado ritual de preparación de la mandioca fueran aleatorias. Hace unos meses hablé de que los augures y la adivinación cumplen una función parecida como solución a un problema que no entendemos del todo.

Aunque queda mucho por investigar, los experimentos que se han hecho nos ayudan a entender mejor lo que ocurre. Al contrario que con la imitación, en el caso de la innovación varios animales que nos ganan. Los cuervos de Nueva Caledonia, por ejemplo, son increíblemente innovadores. Son capaces de utilizar ideas como el desplazamiento de fluidos para conseguir comida. También saben hacer ganchos con alambres para sacar un objeto de un tubo. Los niños de cuatro a seis años, en cambio, no. Parece pues que la tendencia a innovar entre los humanos o aparece más adelante en la infancia o es en sí una norma social y tiene que ser transmitida.

Quizá esto último sea cierto, y el innovar per se no sea algo automático. Es más, quizá la innovación sistemática en sí sea una innovación tecnológica que depende de otros factores. Durante la historia humana ha habido varios episodios de efervescencia innovadora —la dinastía Song o el Renacimiento—, pero llegado un momento el proceso se detenía. Hay muchos casos en los que una innovación no lleva inmediatamente a otras. Por poner un ejemplo extremo, las hachas de piedra de la cultura achelense pasaron un millón de años sin aparente alteración o mejora—pero con una fidelidad de copia impresionante—.

El primer episodio de innovación sostenida y sistemática fue la Revolución Industrial. Hace poco el historiador económico Anton Howes, que se ha pasado años investigando las vidas de los pioneros británicos, llegaba a la conclusión de que casi todos los inventores empezaban a innovar tras entrar en contacto con otros inventores. Esto podía pasar por profesores, compañeros de trabajo, parientes o amigos, pero siempre había una conexión. La mayoría de innovadores, además, no registraba sus patentes, sino que parecían hacer lo que hacían por mero gusto, más como norma social o como preferencia adquirida que como instrumento de lucro. Todo esto convertía la innovación en una especie de mentalidad o incluso de «creencia religiosa». Para que se hagan una idea, el filósofo Stephen Hales era incapaz de tener una conversación sin recomendar mejoras y dar consejos —lo cual debía ser francamente insoportable—.

Por lo tanto la innovación podría ser mucho más frágil y dependiente de otros factores. Como dice Cardwell, ninguno de los primeros inventos de la Revolución Industrial habría sorprendido a Arquímedes. La base para mejorar ya existía desde hace siglos, pero algo tuvo que cambiar. Sin embargo, podría no haber sido así. Por ejemplo, en muchas otras poblaciones —quizá incluso la mayoría de las que han existido— existen normas sociales que consideran la sociedad como juego de suma cero. En un contexto así, la innovación no está bien vista porque cualquier éxito o ganancia implica una pérdida para el resto. Según Joel Mokyr, la clave en el caso del norte de Europa fue el desarrollo de una serie de una serie de creencias (en esencia memes en el sentido original de Dawkins) como el método científico, el racionalismo o la utilidad del conocimiento aplicado. Esto, unido a la creación de instituciones —formales e informales— como la República de las Letras permitió que la innovación se hiciera popular y, sobre todo, que permaneciera.

Hasta aquí lo que sabemos. La tendencia a reproducir patrones por defecto —cual bebé— está más documentada y es más prevalente, mientras que la innovación intencional y la apertura de cajas opacas —cual cuervo— parece ser mucho más variable. La investigación que se viene nos aclarará muchas de estas hipótesis. Eso sí, las tensiones entre las dos actitudes seguirán existiendo. Siempre habrá quien crea que toda innovación es cianuro, y quien opine que toda relación causal es transparente. Pero es innegable que ambas características nos han sido muy útiles como especie. Sin la primera no podríamos acumular conocimiento. Sin la segunda no podríamos seguir creándolo. Quizá sea, como dice el libro de Henrich, uno de los secretos de nuestro éxito.

Octavio Medina, Imitar o innovar, jot down 22/12/2016

Comentaris